Lorsque l’on parle du mouvement révolutionnaire russe à l’étranger, la discussion se cantonne en général aux ébranlements qu’a connus le pays en 1917. Cependant, comme le remarque à juste titre l’anarchiste Voline dans l’introduction à son ouvrage La Révolution inconnue (dont la version pdf est disponible en libre accès sur le site des éditions Entremonde), le mouvement social radicalement opposé au despotisme tsariste, à l’asservissement des paysans et au capitalisme industriel naissant, avait commencé à s’y solidifier bien avant.

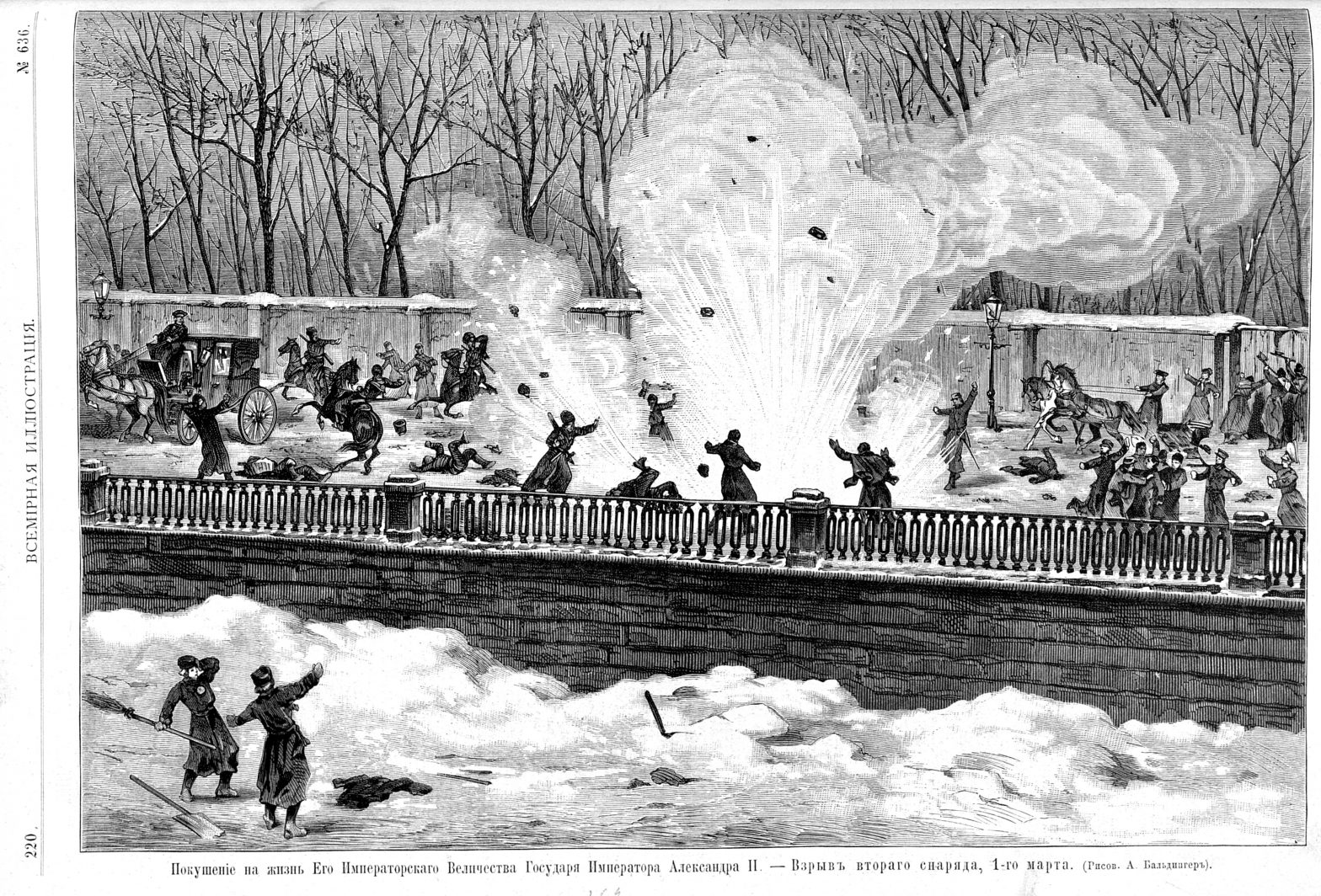

C’est durant la décennie 1870-1880 qu’a connu son véritable essor un mouvement qu’on dénomme par erreur « le nihilisme » ou « le parti nihiliste », qui était en réalité un mélange hétéroclite de socialistes, d’anarchistes, de populistes agraires, et de nationalistes réformistes. Forcées à s’organiser en clandestinité totale face à la répression et la censure du régime tsariste, des organisations telles que Terre et liberté et, par la suite, La volonté du peuple, ont réussi à monter des réseaux de propagande, mais ont fini par privilégier l’action directe, organisant plusieurs attentats contre le Tsar Alexandre II lui-même afin de le contraindre aux réformes politiques.

Cependant, les aspects les moins glorieux du militantisme clandestin sont parfois les plus intéressants et les plus utiles à explorer. Même si le contexte de la France sous confinement dû à une crise sanitaire n’a que trop peu à voir avec la Russie de la fin du XIXe s., je me suis dit que des militant-es d’aujourd’hui pouvaient trouver une certaine inspiration dans ce qu’ont vécu des imprimeurs clandestins de Terre et liberté, qui se sont enfermés pendant de longs mois dans un appartement en plein Saint-Pétersbourg pour publier discrètement un journal révolutionnaire. Il faut se dire que le confinement était une chose habituelle pour ces militant-s aguerri-es, dont certain-es ne disposaient pas de documents et d’autres choisissaient de ne pas s’exposer à la surveillance.

La traduction suivante est celle d’un extrait de La Russie clandestine, un ouvrage de S. Stepniak esquissant le mouvement révolutionnaire de la fin du XIXe siècle (2e édition parue en Russie en 1906, série « Matériaux pour l’histoire du mouvement social russe » dirigée par S.A. Venguerov). Les notes du traducteur sont en italique.

La typographie clandestine

Créer une imprimerie secrète pour offrir à la pensée libre une arme aussi puissante qu’une presse typographique devenait le désir ardent de toutes les organisations révolutionnaires, dès qu’elles se sentaient capables d’entreprendre quoi que ce soit d’assez sérieux.

Dès 1860, lorsque commençaient à émerger les premières sociétés secrètes incitant à une révolution paysanne, comme « Terre et liberté » ou « La Jeune Russie », elles possédaient déjà des typographies rudimentaires, qui tenaient cependant rarement plus de quelques semaines.

Il est clair que la presse libre de la diaspora russe à l’étranger, même celle dirigée par un écrivain aussi doué que Herzen (penseur et écrivain, « père du socialisme populiste » en Russie), ne satisfaisait plus les partisans de l’action en Russie même.

Durant les 10 ou 15 dernières années, alors que le mouvement révolutionnaire acquit une taille et une puissance inédites, l’insuffisance des typographies actives en Suisse et à Londres devenait de jour en jour plus évidente, et la nécessité pressante d’une presse clandestine locale pouvant réagir sans délai aux actualités du pays se révélait nécessaire.

C’est pourquoi chacune des organisations révolutionnaires se remplaçant régulièrement les unes les autres tentaient d’établir leur propre imprimerie. Néanmoins, il paraissait qu’une malédiction pesait sur ce genre de tentatives : aucune n’arrivait à perdurer. La police découvrait les typographies dès lors qu’elles faisaient un peu parler d’elles.

Ainsi, la typographie du cercle de Dmitri Karakozov (le premier des révolutionnaires russes ayant tenté d’assassiner le Tsar Alexandre II) ne tint que quelques mois. Le cercle de Serge Netchaïev (militant révolutionnaire controversé, à un moment très proche de Bakounine) créa lui aussi sa propre imprimerie, mais il était obligé de la garder enterrée tout le temps quelque part, et c’est seulement la police, qui, suite à la destruction de l’organisation, put la faire apparaître à la lumière du jour. La typographie de Dolgouchine fut capturée tout de suite après la parution de ses deux premiers (et seuls) tracts. Le cercle de Tchaïkovski tenta lui aussi plusieurs fois de faire marcher sa presse et a même acquiert pour cela une police de caractère et un excellent appareil. Néanmoins, il ne put jamais entamer son travail et pendant cinq ans tout l’inventaire typographique resta caché quelque part dans un grenier.

En effet, les difficultés qui accompagnaient l’établissement d’une imprimerie clandestine dans un pays où chaque pas était surveillé paraissaient indépassables, car elles étaient liées à la nature même de ce travail. On peut cacher des livres, des journaux, des hommes ; mais comment cacher une presse lorsqu’elle révèle d’elle-même son existence, déjà par son travail difficile et bruyant, et ensuite par l’approvisionnement continu d’une masse de papier, qui rentre vierge et ressort imprimé.

Suite à de nombreuses tentatives subissant sans cesse des échecs l’une après l’autre, tout le monde finit par juger que bien plus qu’un projet difficile à mener, une imprimerie clandestine était un rêve oisif voué à l’échec, résultant inéluctablement en une dépense inutile des meilleures forces révolutionnaires ainsi que de grosses sommes d’argent. L’idée même fut définitivement laissée tomber. Des gens « sérieux » n’en souhaitaient tout simplement plus entendre parler.

Il se trouva cependant un rêveur qui refusait à tout prix de s’incliner devant cet avis général et qui argumentait avec passion qu’il était possible d’établir en plein Saint-Pétersbourg une imprimerie et qu’il allait lui-même en monter une, si uniquement on lui avait accordé les moyens financiers nécessaires.

Ce rêveur se nommait Aaron Zoundélévitch. Il était originaire de Vilnius, fils d’un petit commerçant Juif.

Au sein de l’organisation à laquelle il appartenait (qui s’est depuis baptisée « Terre et liberté »), ses projets étaient tournés en dérision, comme étant des fantaisies d’un optimiste incorrigible.

Mais goutte à goutte, l’eau finit par creuser même la pierre. Grâce à de nombreux efforts de sa part, Zoundélévitch réussit à vaincre la méfiance de ses camarades et se vit accorder pour son projet la somme de 4,000 roubles (ce qui correspondrait actuellement à quelques dizaines de milliers d’euros). Avec cet argent, il se précipita à l’étranger, où il obtint et fit livrer à Saint-Pétersbourg tout ce qui lui était nécessaire pour cette affaire. Enfin, ayant appris lui-même à composer et ayant enseigné cet art à quatre de ses amis, il établit en 1877 une imprimerie clandestine, qui méritait pleinement son nom car elle imprimait des brochures d’une qualité décente et même, plus tard, un petit journal.

Le plan de Zoundélévitch était si simple, élégant et intelligent que pendant quatre ans, malgré des enquêtes poussées, la police ne sut prendre la piste de cette typographie, qui finit par être découverte suite à un accident bête. S’étant trompée d’un nom de famille, la police mena une perquisition entièrement par erreur dans l’appartement où se trouvait cette imprimerie.

La typographie périt, mais suite à son échec vit le jour une deuxième imprimerie agissant selon le même principe et travaillant sans interruption.

Comment comprendre le fait que ce genre d’imprimerie ait pu naître et exister sous le nez de la police tsariste ?

Ceci s’expliquait uniquement par le dévouement de ceux qui étaient impliqués dans ce travail et le soin extrême porté aux moindres précautions pour maintenir l’imprimerie à l’abri des dangers.

Personne n’y allait ; seules les personnes indispensables au fonctionnement de la typographie connaissaient l’endroit où elle était placée. On poussait la prudence jusqu’à laisser dans l’ignorance de la localisation tout aussi bien les membres de l’organisation à qui elle appartenait, que les rédacteurs des contenus imprimés. D’habitude, un seul membre en était mis au courant et par la suite il était le seul à mener tous les échanges, évitant tant qu’il était possible de se rendre lui-même dans le lieu.

Pendant ma participation à la rédaction de « Terre et liberté », ce rôle me fut attribué. Les échanges avec la typographie s’effectuaient dans des endroits neutres, ceux parmi les plus sûres. Là, je rendais des manuscrits, recevais des corrections et apprenais l’heure et le lieu du rendez-vous suivant. En cas d’imprévu, ou bien lorsque les échanges se terminaient brusquement pour quelconque raison, j’envoyais généralement une carte postale indiquant avec le code habituel la date de la prochaine rencontre.

Je n’ai moi-même visité la typographie qu’une seule fois et voici comment cela s’est passé.

C’était le 30 novembre, le jour où devait paraître le premier numéro de notre journal. Le matin, Alexandre Mikhaïlov me rendit visite et me raconta qu’étant allé voir un camarade, il faillit se faire prendre à un piège organisé dans son appartement par des gendarmes, et qu’il ne put se sauver que grâce à son ingéniosité et son habileté. Pendant qu’une meute de policiers le pourchassait dans la rue en hurlant, lui-même commença à crier : « Attrapez-le ! » en pointant son bras vers l’avant. Ainsi, il put embrouiller à la fois la foule et les autres policiers qu’il croisait sur le chemin.

J’avais très envie de placer cette petite anecdote dans le journal, surtout pour taquiner Zourov, le préfet de l’époque, qui jurait que la typographie de notre organisation ne pouvait en aucun cas se trouver à Saint-Pétersbourg même, car sinon il l’aurait déjà découverte.

Je profitai de cette occasion pour observer moi-même le travail de la typographie et rencontrer les imprimeurs, qui depuis longtemps déjà m’invitait à leur rendre visite dans leur piaule.

L’imprimerie se trouvait rue Nikolaïevskaïa, à deux pas de la perspective Nevski (l’avenue principale de la ville, l’équivalent de l’avenue des Champs-Elysées à Paris). Avec toutes les précautions possibles, j’arrivai à l’appartement et je sonnai de manière convenue. M’ouvrit Maria Krylova, et j’entrai rempli de la vénération que doit ressentir un croyant pieux franchissant le seuil d’une cathédrale.

Au sein de l’imprimerie travaillaient quatre personnes : deux hommes et deux femmes.

L’hôtesse Maria Krylova, une femme de 45 ans, était l’une des membres les plus anciennes et honorées de notre organisation. Impliquée dans l’affaire de Karakozov, elle fut exilée vers une province du Nord. En 1874, elle réussit à s’enfuir. Dès lors elle était en position « illégale » (elle vivait en clandestinité totale), mais elle ne cessa jamais de travailler pour la cause révolutionnaire par tous les moyens imaginables jusqu’en 1880, lorsqu’elle fut arrêtée dans l’imprimerie du mouvement Tcherny Peredel (né suite à la scission de « Terre et liberté » en août 1879), tel un soldat à son poste. Ainsi, pendant seize ans, elle resta parmi les rangs des révolutionnaires, accomplissant inlassablement les fonctions les plus modestes mais qui étaient aussi les plus dangereuses. Elle fut dans toutes les typographies successives, commençant par la toute première, et était de loin l’une des meilleures typographes, malgré sa myopie qui la rendait presque aveugle.

Vassili Boukh, fils d’un général et neveu d’un sénateur, habitait chez Krylova en tant que locataire. Il possédait un passeport officiel de quelque ministère et quittait quotidiennement l’appartement à la même heure, une gigantesque mallette sous l’aisselle, dans laquelle il emportait les numéros imprimés du journal et ramenait le papier vierge. C’était un jeune homme de 26 ou 27 ans, pâle, aux traits raffinés et aristocratiques. Il était si taciturne, que parfois il ne prononçait pas un seul mot durant une journée entière. Boukh était chargé de tous les échanges entre la typographie et le monde extérieur.

Le nom de famille du troisième membre de l’imprimerie resta inconnu. Cela faisait plus de trois ans qu’il était entré dans notre parti et il jouissait du respect et de l’amour de tous. Cependant, celui qui l’avait fait rentrer dans l’organisation était décédé si bien que tous les autres l’appelaient « Oiseau », un surnom qui lui était dû à cause de sa voix mélodieuse. Quand, suite à un affrontement désespéré de quatre heures, la typographie de « Terre et liberté » dut enfin se rendre et que les soldats pénétrèrent dans l’immeuble, il prit un revolver et se tira une balle dans la tête. Anonyme il vécut, anonyme il périt.

Sa position au sein de la typographie était parmi les plus difficiles. En fait, par prudence, il ne s’était jamais inscrit auprès de la police, car même le meilleur des passeports présenté aux autorités représentait un risque supplémentaire. Il devait donc se cacher pendant des mois entiers sans se montrer en dehors de son appartement afin de ne pas être repéré par le gardien de l’immeuble. De manière générale, tous ceux qui travaillaient à la typographie cessaient presque toutes les relations avec l’extérieur et menaient une vie d’ermite. Mais « l’Oiseau » vivait en véritable prisonnier, enfermé à jamais entre les quatre murs de l’imprimerie. C’était un homme particulièrement jeune, de 22 ou 23 ans, grand, mince, dont le visage maigre était encadré par des mèches de cheveux de couleur de suie, qui exagéraient d’autant plus sa pâleur, le faisant ressembler à un cadavre. Celle-ci résultait d’une privation prolongée de l’air frais et de la lumière, et de sa présence constante dans une atmosphère remplie de poussière toxique de plomb. Seuls ses yeux gardaient un aspect de vie, ils étaient grands et noirs, comme ceux d’une gazelle, rayonnant de gentillesse infinie et de tristesse profonde. Il souffrait d’une tuberculeuse, mais ne voulait pas quitter son poste, car c’était un typographe expérimenté et irremplaçable.

La quatrième typographe était une jeune femme qui se passait pour la servante de Krylova. Je ne me rappelle plus de son nom. Une blonde de 18 ou 19 ans aux yeux bleus, on aurait pu la considérer belle si ce n’était pas pour la tension oppressante qui ne quittait jamais son visage pâle. Elle semblait à elle seule incarner toute la souffrance que coûtait aux gens une résidence prolongée dans cet endroit fatal, où la mort pouvait survenir à n’importe quelle heure ou minute.

Suite à des salutations habituelles, j’expliquai le but de ma visite et leur demandai s’il était possible de rajouter une courte notice dans le numéro à propos de l’incident amusant survenu avec Mikhaïlov. On me répondit par l’affirmative et tout le monde apprécia ma proposition. On se mit à travailler tout de suite. Le numéro était déjà bouclé, il fallut donc couper une partie du texte pour faire de la place pour ma brève, que je rédigeai rapidement sur un bout de papier. On me fit ensuite visiter toutes les pièces une par une expliquant le déroulement du travail. La typographie elle-même n’était pas très sophistiquée : quelques caisses contenant des polices de caractères, un petit cylindre, qui venait d’être fondu à partir d’une masse flexible d’un brun foncé, ressemblant fort à de la colle à bois, de goût sucré ; un autre cylindre plus large et lourd, recouvert de tissu, et servant d’une presse. Il y avait aussi des brosses et des éponges trempées dans l’encre dans des paniers, ainsi que deux ou trois bocaux remplis d’encre typographique. Tout était entreposé de telle manière qu’on pouvait tout cacher dans une armoire dans le coin de la pièce en seulement un quart d’heure.

On m’expliqua la technique et raconta diverses petites astuces servant à dissiper les soupçons du concierge qui ramenait chaque jour de l’eau et du bois dans l’appartement. La règle principale consistait à ne pas se cacher, dans la mesure du possible, au contraire montrant l’appartement très fréquemment. Les typographes se servaient donc de tout prétexte pour faire venir le concierge dans les pièces intérieures, en les débarrassant au préalable de tout objet suspicieux. Lorsqu’il n’y avait pas de prétexte, on en inventait un. Pendant longtemps, les imprimeurs n’arrivaient pas à trouver un moyen de faire visiter l’une des pièces de l’appartement au concierge. Enfin, Krylova alla le voir un jour pour lui dire qu’un rat y avait pénétré. Le concierge arriva : il ne trouva aucun rat, mais la mission avait était accomplie. Il avait visité toutes les pièces de l’appartement et pouvait attester qu’il n’y avait aperçu rien de suspect. Une fois par mois, des frotteurs venaient pour laver le sol de l’appartement.

Les typographes étaient tout à la joie, riant de bon coeur lorsqu’ils se rappelaient leurs diverses ruses. Mais je n’étais pas disposé à la rigolade.

Une mélancolie profonde m’avait envahi lorsque j’observais les typographes. Involontairement je comparais la vie qu’ils menaient à la nôtre, et j’eus tout d’un coup très honte. Toute notre activité qui se déroulait sous la lumière du jour dans les circonstances palpitantes de la lutte, dans un cercle de camarades et d’amis, n’était-elle pas une fête comparée à la véritable existence de forçats à laquelle se résignaient ces gens-là à l’intérieur de leur trou sombre et terne ?

On se dit au revoir. Je descendis lentement l’escalier et sortis dans la rue plein d’émotion. Les pensées les plus contradictoires s’entassaient dans mon esprit. Je pensais à ces gens, à la lutte révolutionnaire pour laquelle ils se sacrifiaient de tout coeur, à notre parti enfin.

Soudain, une réflexion m’illumina, m’expliquant mon excitation. Ne serait-ce pas eux, ces personnes pleines d’abnégation, qui sont les véritables représentants de notre cause ? Cette typographie, ne serait-elle pas la personnification même de la lutte révolutionnaire en Russie ? Un sentiment contraire à celui qui m’oppressait jusque là s’alluma comme une flamme dans ma poitrine. Nous sommes invincibles, pensais-je, tant que ne s’épuisera pas le puits de cet héroïsme anonyme et modeste,–invincibles, tant qu’il nous restera ce genre de personnes.

J’ai effectué moi-même cette traduction, mais en me relisant, j’ai pu modifier et corriger certains passages en m’inspirant de la toute première traduction de l’ouvrage faite par Hugues le Roux en 1885 et disponible ici. – Papillon.